中性子工学分野

中性子は、原子との衝突により欠陥生成などを引き起こし、材料特性に大きな影響を与えます。米国の研究炉(HFIR炉)などにより、中性子と物質の相互作用の理解に基づき、中性子照射下においても強度の劣化しない、10µm径程の炭化珪素繊維で強化した新たな材料、要素技術開発を行っています。原子力・核融合への応用をはじめ、優れた耐環境特性から航空・宇宙への展開も期待されています。

エックス線やガンマ線,中性子は、電荷を持たない放射線です。このため,物質の内部まで侵入したり,物質を透過することができます。このような性質を利用して,物質科学研究用の微視的プローブとして、物理、化学、医学より生命科学に至る広い分野において利用されています。本研究室では、生命科学や新しい物質科学を拓く中性子源の有効な利用法の研究開発,およびこれらを用いた先進イメージング法の研究を進めています。

教員

檜木 達也 ( Tatsuya HINOKI )

教授(工学研究科)

研究テーマ

原子力・核融合の中性子照射環境下で耐えうるセラミック複合材料等の先進材料の開発を行っています。また、これらの先進材料の航空・宇宙分野への展開を目指す研究も行っています。

連絡先

TEL: 075-383-3911

E-mail: hinoki.tatsuya.3n@* (スパム対策のためメールアドレスを省略しております。@の後にはkyoto-u.ac.jpを追加して下さい。)

田崎 誠司 ( Seiji TASAKI )

准教授(工学研究科)

研究テーマ

大型施設よりも安価かつ簡便に利用できる小型中性子源の有効な設計・利用方法を研究するとともに、中性子の示す波動性を利用して、

- 実験に使う中性子を効率よく導き・選別できるデバイスの設計・開発

- 物質に衝突させた際の中性子のわずかな速度変化から物質内部での大きな構造、ごくわずかな組成変化や動きを測る装置の開発

をおこなっています。

主な担当講義

原子核工学実験1、2、中性子科学、量子制御工学

連絡先

TEL: 075-383-3912

FAX: 075-383-3912

E-mail: tasaki@* (スパム対策のためメールアドレスを省略しております。@の後にはnucleng.kyoto-u.ac.jpを追加して下さい。)

研究テーマ・開発紹介

中性子に耐える材料・要素技術の開発

中性子は、原子との衝突により欠陥生成などを引き起こし、材料特性に大きな影響を与えます。米国の研究炉(HFIR炉)などにより、中性子と物質の相互作用の理解に基づき、中性子照射下においても強度の劣化しない、10µm径程の炭化珪素繊維で強化した新たな材料、要素技術開発を行っています。原子力・核融合への応用をはじめ、優れた耐環境特性から航空・宇宙への展開も期待されています。

図1 炭化珪素繊維及び本分野で開発した炭化珪素繊維強化複合材料

中性子の科学技術および産業分野への応用

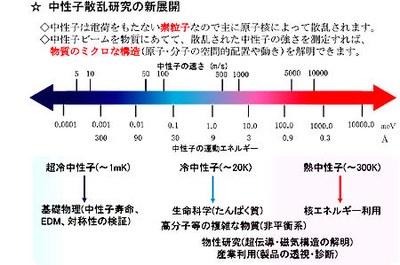

中性子はその名のとおり電荷を持たないので、原子と衝突しても原子核との相互作用が主で、電子の雲の広がりにかかわらず原子の位置が同定できます。また、軽い元素でも散乱されやすい、磁場との相互作用が強い、物質を通り抜ける能力が高い等の特徴があるため、産業・物性応用から基礎物理まで広い分野にわたって、X線を使っては測定できないデータを与えてくれます。

一口に中性子と言っても、そのエネルギーによって分類されますが、種々の分野への応用が進んでいるのは、そのうち比較的低い数10meV以下のエネルギーのものです。

この範囲でも大雑把に「熱中性子」「(極)冷中性子」「超冷中性子」に分類されます。熱中性子は、現状で最も広く利用されており、結晶構造解析のような基礎物性の分野から放射化分析・ラジオグラフィといった産業応用に近い分野まで用いられています。

冷中性子は、高分子、生体物質等の非常に大きな分子の構造・ダイナミックスの測定を得意とし、これから発展するであろう生命科学分野での利用が期待されます。

本研究室では、このような低エネルギー中性子の生成とその利用についての研究をおこなっています。

図2 中性子の分類と主な応用分野

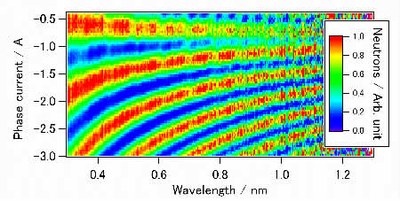

中性子のスピン干渉現象を応用した中性子スピンエコー分光器の開発

中性子は低速になると平面波としての性質をはっきりと示すようになります。そればかりでなく、中性子は2分の1のスピンを持ちますが、低速な中性子では、スピン状態の選別・スピンの反転といった操作も容易にできます。これを利用すると、通常は極めて精密な位置精度を要求する中性子の干渉をスピン状態による分波・重ね合わせという操作で、干渉が観測できるようになります。

この方法は、中性子のエネルギーを選ばない、干渉計はいくらでも大きくできるというユニークな手法で、物性への応用・基礎物理的実験が考えられています。このうち、物性への応用としては、高分子などの大きな構造によって中性子を散乱させ、散乱前後の中性子速度のわずかな変化をスピン干渉によって検出する中性子スピンエコー分光器というものを開発しています。

この種類の装置は原子炉では実現されていますが、中性子がパルス状に出てくる加速器中性子源ではまだ実現していません。

私たちのグループでは、この開発を進めており、その予備実験の結果を図-3に示します。分光器とするには分解能が足りませんが、この結果は世界初のパルス中性子源での中性子スピンエコーのデータです。

図3 世界初の加速器中性子源での中性子スピンエコーの結果。(Maruyama et al. )